Essais de linguistique analogique

On ne sera jamais assez reconnaissant à l’égard du courant structuraliste non seulement des découvertes capitales qu’il a produites mais aussi d’avoir transmis aux générations futures le legs de la réintroduction de tous les paramètres évacués par nécessité épistémologique, tâche qui continue d’alimenter la recherche dans de nombreux champs disciplinaires. En histoire, le retour à l’archive contre les excès d’une reconstruction du passé fondées sur les représentations déposées dans les textes. En critique littéraire, la redécouverte des instances auctoriale et référentielle contre une conception strictement autotélique du texte. En linguistique enfin, où la prégnance de l’épistémologie structuraliste fut sans doute maximale, le retour du sujet et du référent dans les courants énonciativiste et cognitiviste contre une limitation de l’objet à la langue définie comme pur système de valeurs différentielles. À certains égards, la linguistique analogique participe de ce mouvement, en ce qu’elle introduit au sein de sa problématique cet élément mondain qui demeurait encore à l’écart des élaborations théoriques des linguistes, la substance du signifiant.

Il ne nous semble pas nécessaire de démontrer que l’analogie joue un rôle capital dans la vie humaine. Cela est évident non seulement au plan développemental (apprentissages par analogie), au plan de l’histoire de l’humanité (caractère analogique des cosmogonies primitives) mais aussi au plan des conditions minimales d’exercice de la vie mentale, si l’on veut bien admettre que l’aptitude à catégoriser – la « fonction catégorielle » de Goldstein – est déjà un processus de nature analogique. Dans ces conditions, il serait pour le moins surprenant que cette création humaine qu’est le langage ne soit pas, d’une manière ou d’une autre, structurée selon des modalités analogiques.

Il est évident qu’un concept aussi puissant doit être manié avec prudence, si l’on veut éviter la circularité consistant à s’extasier de découvrir de l’analogie partout après avoir postulé qu’elle n’était absente nulle part. Ce n’est pas parce qu’elle est omniprésente que l’analogie s’épuise dans le truisme de sa propre désignation. Si l’on veut se donner les moyens d’atteindre quelque résultat substantiel au moyen d’un tel concept, il convient donc de commencer par en donner une définition permettant d’en pénétrer la cohérence interne. C’est à cette question que les trois premiers chapitres de ce livre seront consacrés.

Notre approche présentera la particularité de ne pas poser la proportion comme critère définitoire de l’analogie. Conformément à l’usage qui, dans une langue comme le français, autorise à formuler la relation « A est analogue à B », nous considérerons que l’analogie est en premier lieu une similitude d’un certain ordre et que la « quatrième proportionnelle » n’est qu’un type particulier d’analogie. D’où la distinction de nos deux premiers chapitres entre « analogie binaire » et « analogie proportionnelle ».

En différant – au quatrième chapitre – la question de l’analogie linguistique, il est évident que nous cherchons à la fois à nous donner l’opportunité de découvrir, dans le concept d’analogie, autre chose que ce que la tradition des sciences du langage y a déposé et à légitimer, par l’explicitation préalable de la logique interne de l’analogie, la synthèse proposée à partir de ce concept. Nous tenterons de montrer, par cette synthèse, que la problématique analogique subsume bien plus que la question du symbolisme phonétique, et que l’on peut y intégrer les approches contemporaines de l’iconicité linguistique ainsi que le problème de l’« innovation sémantique », formulation que nous empruntons à Paul Ricoeur.

Le cinquième et dernier chapitre, propose enfin quelques études dont la plupart ont été rédigées avant les réflexions théoriques qui nourrissent les quatre chapitres précédents. On y trouvera non seulement des illustrations particulières de notre problématique analogique, mais aussi l’exposé de quelques notions qui l’ont nourrie et que nous n’avons pas jugé utile de présenter sous une forme nouvelle.

Le sens du signifiant. Implications linguistiques et cognitives de la motivation

Il en va des disciplines comme des civilisations : leur fondation s'accomplit sur un meurtre primitif dont la victime, dans le premier cas, est une question qu'il a fallu taire afin d'assurer la constitution d'un savoir objectivé et transmissible. En linguistique, les questions victimes de ce silence fondateur sont le plus souvent des tabous parfaitement explicites, qui varient au gré des mutations de la discipline, lorsque l'émergence de connaissances nouvelles ou d'une conceptualisation adéquate permettent de prolonger l'investigation scientifique au delà des limites de ce qui fut un temps raisonnable. L'on songe bien sûr à la question de l'origine du langage, mais aussi aux dichotomies saussuriennes (matière / objet, langue / parole, linguistique interne / linguistique externe, etc.), dont l'efficacité épistémologique, incontestable, est proportionnelle à l'ampleur des exclusions assumées (la matière, la parole, l'externe), lesquelles assurent en retour une définition restreinte mais précise d'un champ intégralement subsumé par un mode d'appréhension intellectuelle qui relève de la scientificité.

Si la linguistique contemporaine n'a jamais songé à s'émanciper du premier principe de la linguistique saussurienne, celui de l'arbitraire du signe – en dépit de quelques rares voix discordantes qui n'ont cependant jamais troublé un consensus profondément installé dans la communauté des linguistes – c'est, nous semble-t-il, qu'un tel principe relève de cette catégorie de questions qu'une discipline gagne à ignorer, parce que les désagréments éventuels de leur refoulement pèsent peu au regard des bénéfices par ce dernier dégagés. Une phonétique articulatoire, une phonologie, une sémantique eurent-elles été conçues si la linguistique s'était abîmée, à sa naissance, dans une thématisation du rapport entre signifiant et signifié, dans une quête du sens du signifiant, autrement dit dans une forme de holisme protoscientifique dont il est difficile d'imaginer qu'il pût jamais en émerger une rationalité assimilable à celle des sciences, fussent-elles molles ou humaines. Comment ne pas penser au Saussure des Anagrammes qui, s'il semble psychologiquement cohérent avec celui du Cours (en termes de retour du refoulé), demeure définitivement incompatible avec ce dernier lorsque l'on considère non plus l'homme mais la nature du discours produit. En l'absence d'un sol épistémologique, dérobé par le premier principe du Cours, le propos des Anagrammes s'exclut, dans une empathie avec son objet qui ne laisse espérer aucune réconciliation, de la science du langage définie par l'auteur du Cours.

Toutefois, si une discipline à prétention scientifique ne peut se fonder sur la maxime globaliste du primum non secare, la recherche d'une adéquation toujours meilleure à l'objet étudié exige en retour, périodiquement, d'interroger le réductionnisme qui lui fut originairement nécessaire, afin de tenter de s'affranchir de dichotomies à vocation méthodologique susceptibles de nuire à l'intégrité de son objet. C'est donc par ce que nous pourrions nommer le moment du secundum religare que l'on peut retrouver l'exigence holistique à laquelle il avait d'abord fallu renoncer : s'il fut jadis crucial de penser le signe linguistique à partir de son arbitraire, il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à s'intéresser sérieusement à la relation entre signifié et signifiant, d'envisager la motivation du signe comme un concept premier ; il est peut-être temps de songer à organiser un nouveau voyage en Cratylie, dans un esprit qui soit moins celui du touriste disposé à revenir les bras chargés de curiosités que celui du voyageur qui parcourt l'inconnu dans l'espoir d'élargir son propre monde.

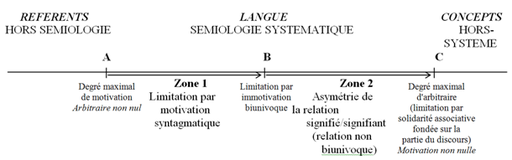

Cette question qu'affrontèrent autant les philosophes que les linguistes exige de se prémunir contre une dérive trop rapidement philosophique. C'est pourquoi nous commencerons par une confrontation de deux pensées linguistiques : celle de Saussure et celle de Guillaume (Chap. I). Il s'agira non pas de chercher à substituer un paradigme à un autre, mais de donner au texte saussurien l'occasion d'assumer pleinement certains de ses présupposés en prenant appui sur la conception guillaumienne de la psychosémiologie qui, loin de s'opposer frontalement à la doctrine saussurienne, en constitue une sorte de clinamen. Nous verrons ainsi que la principale faiblesse de la conception saussurienne du signe tient à son unipolarité sémiologique, là où une adéquation aux faits à décrire exige une double polarité, non seulement sémiologique, mais aussi systématique. L'aspect systématique n'est pas absent du Cours bien entendu, mais la comparaison avec le point de vue guillaumien fera apparaître les limites du traitement saussurien : cantonné dans le cadre de la théorie de la valeur, il se révèle inapte à enrichir la définition des composants du signe.

En d'autres termes, notre point de départ sera la thèse selon laquelle la question de l'arbitraire absolu ne peut être dissociée de celle de l'arbitraire relatif [1]. Les frontières de notre Cratylie seront donc déplacées par rapport à la définition traditionnelle de ce territoire qui, ainsi élargi, livrera une problématique quelque peu renouvelée et résolument inscrite dans le champ de la linguistique.

Nous n'éviterons pas, toutefois, de poser pour elle-même la question de la motivation interne du signe (Chap. II). Cette enquête sur l'iconicité dans les langues nous conduira successivement sur le terrain de la sémiologie (de Humboldt à Peirce et de Jakobson à Eco), de la psycholinguistique (Peterfalvi, Fonagy), de l'étymologie (Guiraud) et de la morphologie (Toussaint). Elle permettra de dresser un bilan théorique et pratique sur la question mais aussi de constater que, malgré l'ampleur du champ d'investigation dégagé, la recherche linguistique semble répugner, depuis une vingtaine d'années, à s'y aventurer.

Mais, parvenu à ce point, nous n'aurons traité encore qu'une moitié de notre sujet. Jamais en effet n'aura été quitté le terrain de la langue, alors que notre propos sur la motivation du signe engage également le plan de la parole. Car la thèse arbitriste se prolonge, sur ce plan par une thèse parallèle : celle de l'isolement de la sphère motrice du langage. Si le signe est arbitraire, s'il n'existe aucune relation logique ni psychologique entre signifié et signifiant, il est évident que la réalisation individuelle du signifiant sera pensée comme indépendante de la conception du signifié. Cette thèse, implicite dans le "circuit de la parole" du Cours est en revanche parfaitement explicite dans le courant modulariste de la neuropsychologie cognitive. Or, le parallèle entre les deux thèses s'étend jusqu'à leur statut : la question de l'isolement de la sphère articulatoire joue, dans le champ de la neurolinguistique, le même rôle que celle de l'arbitraire dans le champ de la linguistique, celui d'une question close d'avance, dont la résolution prématurée procède d'une exigence de nature méthodologique. Cette thèse de l'isolement de la sphère articulatoire est en effet fondée non pas sur des observations de type neuroanatomique, mais sur des considérations d'ordre fonctionnel reposant sur l'examen de cas pathologiques. Il apparaît ainsi que, depuis les origines de l'aphasiologie, l'étude des pathologies du langage a éprouvé le besoin de recourir à l'existence d'un trouble isolé de l'articulation verbale, l'anarthrie, trouble dont l'enjeu théorique est inversement proportionnel à la quantité – très faible – de cas observés, lorsqu'il n'est pas posé indépendamment de toute observation clinique. Comme dans le cas de l'arbitraire, nous avons donc là une question qui a été d'emblée investie d'une fonction épistémologique majeure, et corrélativement négligée dans ce qu'elle interrogeait en elle-même.

Un tel parcours historique (Chap. III) permettra également de rappeler qu'il fut un temps où la notion d'anarthrie inspira les plus grandes réserves. Or la filiation évidente qui existe entre l'associationnisme du siècle dernier (Wernicke, Charcot) et la neuropsychologie cognitive contemporaine suppose précisément une parenthèse amnésique sur cette période (celle de Goldstein, d'Ombredane). En effet, la neuropsychologie cognitive n'a jamais eu besoin, pour s'implanter, de réfuter les critiques sévères adressées à l'associationnisme dont elle a repris, sous d'autres termes et, certes, en les approfondissant, les principes essentiels. Le développement général de la mouvance cognitiviste lui aura épargné ce travail critique.

Notre réflexion sur l'isolement de la sphère articulatoire sera approfondie par une étude de la littérature neurolinguistique consacrée à l'anarthrie (Chap. IV), cette enquête visant d'une part à préciser les rapports entre anarthrie, dysarthrie et apraxie, d'autre part à présenter diverses tentatives de caractérisation du trouble anarthrique. Mais sous la sophistication des études de cas contemporaines, nous retrouverons les présupposés épistémologiques de l'aphasiologie classique, et en particulier cet éternel principe de l'isolement de la sphère motrice du langage. Finalement, l'existence d'un trouble linguistique exclusive-ment arthrique paraîtra douteuse. En tout état de cause, la rareté des cas observés semble peu compatible avec l'évidence présumée d'un substrat cortical spécialisé pour l'articulation, ou d'un isolement fonctionnel du traitement phonétique. Par ailleurs, la pureté de ces cas – critère fondamental – est toujours discutable, puisque soumise à des investigations qui en présument la possibilité, et par conséquent ne chercheront jamais à faire apparaître ses limites au moyen d'épreuves adéquates. Et si l'anarthrie est un leurre, c'est bien que se manifeste, au plan de la parole comme au plan de la langue, une irréductible intrication du signifié et du signifiant. A l'instar de l'arbitraire absolu, l'isolement de la sphère articulatoire et l'anarthrie pure qui en est la preuve clinique perdent leur statut de principes fondamentaux et sont relégués au chapitre des cas limites, voire tératologiques.

Dès lors, c'est la motivation du signe et non son arbitraire qui devra être posée comme premier principe de la linguistique générale. Du point de vue heuristique, il est d'ailleurs évident que le principe de la motivation présente l'avantage de libérer un champ d'investigation considérable là où l'arbitraire n'ouvre aucune interrogation. Mais en outre, ce principe s'inscrit dans le cadre d'une thèse plus générale, relative à l'ontologie du langage. Cet ouvrage procède en effet d'une conviction, selon laquelle le propre de ces systèmes sémiologiques que sont les langues naturelles réside notamment dans le fait d'une adhérence du signifié au signifiant. Nous pensons que ce sont les signes motivés et non les signes arbitraires qui fournissent ce que Saussure appelait l'idéal du procédé sémiologique, et que la motivation principielle du signe permet de comprendre pourquoi les faits de langue sont irréductibles à des processus de traitement de l'information, pourquoi la pensée humaine est irréductible à une computation mentale. Autrement dit, cette quête du sens du signifiant constitue pour nous la première pierre d'une linguistique analogique à venir.

Notions de neurolinguistique théorique

A la veille de la seconde guerre mondiale, Gustave Guillaume rencontra à plusieurs reprises André Ombredane, l'un des auteurs du Syndrome de désintégration phonétique dans l'aphasie, ouvrage considéré comme un texte fondateur en matière de neurolinguistique. Le déclenchement de la guerre interrompit définitivement tout projet de collaboration, Ombredane s'expatriant en Argentine. Il nous reste toutefois de ce dialogue avorté une déclaration de Guillaume, rapportée par André Jacob, dont on ne s'est jusqu'à présent guère préoccupé d'évaluer la crédibilité : Guillaume prétendait que c'était dans le domaine de la « psychopathologie et de la psychophysiologie du langage » qu'on devait attendre les « confirmations décisives de ses idées ».

Comment éprouver la valeur d'une telle déclaration ? Le développement des recherches sur les pathologies du langage, en particulier sur l'aphasie, donnerait-il raison à cette postulation guillaumienne relative au caractère réaliste de la systématique du langage ? On mesure peut-être mal, derrière leur simplicité, la limpidité de leur formulation, que de telles questions ouvrent des problèmes dont la résolution présente de grandes difficultés.

Difficultés de nature extrinsèque d'une part, issues de l'organisation, ou plus précisément des cloisonnements, qui régissent en France la recherche universitaire : la linguistique guillaumienne n'est connue de manière approfondie que par des chercheurs de formation littéraire, linguistes ou philosophes, qui n'ont a priori aucune raison de posséder les compétences requises pour traiter de questions d'ordre neuropsychologique. Inversement, les cliniciens spécialistes des pathologies du langage, bien qu'ils soient coutumiers des pratiques interdisciplinaires, ne semblent guère avoir accès à la systématique du langage, sans doute parce que leur interdisciplinarité, largement dominée par le paradigme cognitiviste, les oriente en priorité vers les linguistiques contemporaines d'origine américaine. Il n'est dès lors pas étonnant - et on ne saurait leur en faire le reproche - qu'ils ne soient guère concernés par l'influence de la mouvance guillaumienne, qui touche, de près ou de loin, un nombre considérable de linguistes français.

A ces premiers obstacles, s'ajoutent d'autres difficultés, d'origine intrinsèque, qui apparaissent dès que l'on cherche à déterminer l'angle d'approche le plus favorable à l'étude des relations entre aphasie et systématique du langage. Car il semble que les stratégies les plus naturelles, les plus évidentes de prime abord, soient justement celles dont la théorie linguistique étudiée retire le moindre bénéfice, au sens d'un approfondissement ou d'une corroboration. Tel est le cas, nous paraît-il, de l'exploitation de la systématique du langage dans une perspective orthophonique ou encore des tentatives de caractérisation linguistique des pathologies du langage inspirées des principes guillaumiens. C'est sur cette dernière voie que s'engagea naguère Charles Bouton, en 1982, appelant de ses vœux une neurolinguistique guillaumienne, et renonçant quelques années plus tard non seulement à ce projet d'une psychomécanique de l'aphasie, mais aussi à tout espoir de fonder une pratique neurolinguistique sur une théorie linguistique quelle qu'elle soit. Quant à l'approche rééducative, deux anciennes auditrices de Guillaume, Denise Sadek-Khalil et Gisèle Gelbert, ont montré comment il est possible de s'inspirer de la systématique du langage pour l'élaboration de techniques orthophoniques. Mais si une telle exploitation de la linguistique guillaumienne se révèle fructueuse en matière thérapeutique, la théorie elle-même n'y trouve guère d'enrichissement. Car seuls quelques grands principes directeurs sont utilisés, et en outre l'apport spécifiquement guillaumien est étroitement mêlé à celui qui est issu de la pratique personnelle de ces orthophonistes. Il est donc difficile, en cas d'efficacité au plan rééducatif, de faire la différence entre ce qui est dû à la pertinence de la linguistique guillaumienne et à l'habileté des thérapeutes.

Ces démarches nous semblent critiquables dans la mesure où elles paraissent prématurées. Une tâche préalable serait à accomplir, visant essentiellement à éviter l'asservissement d'une discipline à l'autre. Car comment se livrerait-on à une caractérisation guillaumienne des troubles linguistiques dans l'aphasie sans prendre pour argent comptant les données de la neuropsychologie du langage ? Et comment appliquer la systématique du langage à la rééducation de l'aphasie sans s'interdire en même temps, comme le suggère le terme d'application, toute perspective critique sur la théorie utilisée ? S'il est vrai que la vigueur d'une pensée se mesure à l'aune de sa portée critique, nous ne pouvons que refuser de nous engager sur la voie d'une réflexion qui se développe au prix de l'acceptation aveugle des principes qui la nourrissent.

Or, le souci d'éviter autant que possible de présumer ce qui devrait être interrogé, aussi bien en matière linguistique que neuropsychologique, conduit inéluctablement à une quête de fondements ultimes. En dernière instance, on ne pourra dès lors guère éviter la confrontation aux grandes questions métaphysiques liées à l'ontologie du langage et au problème psychophysique - le mind-body problem des anglo-saxons. Sans avoir la naïveté de croire en la possibilité d'échafauder un système rationnel d'explication des réalités humaines à partir de quelque vérité première, il ne semble pas vain, toutefois, d'attendre d'une réflexion philosophique sur le langage et son incarnation en l'homme, l'établissement d'une base épistémologique sur laquelle puisse s'appuyer une étude de la pathologie du langage, si l'on entend par là une simple mise au jour des présupposés métaphysiques véhiculés par les théories utilisées ainsi que la dénonciation d'éventuelles impasses ou contradictions théoriques. Ces fondements épistémologiques, c’est dans l’œuvre de Merleau-Ponty que nous les rechercherons.

Finalement, bien que cet ouvrage soit concentré, au plan linguistique sur la théorie de Gustave Guillaume, au plan neuropsychologique sur la question de l’aphasie et au plan philosophique sur la pensée de Merleau-Ponty, il s’agit surtout pour nous de mettre en évidence les problèmes théoriques posés par l’articulation de ces trois domaines que sont la linguistique, la philosophie du langage et la neurolinguistique. C’est l’ensemble de ces problèmes qui constitue le champ spécifique de la neurolinguistique théorique.

Questions de syntaxe française

Connaître les catégories et les structures grammaticales dans leur généralité est une chose. Se poser des questions de grammaire à propos d’énoncés particuliers en est une autre, surtout s’il

s’agit de textes littéraires, qui présentent beaucoup de variété et de complexité dans la mise en œuvre de la langue.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qu’intéresse la syntaxe du français moderne (du XVIIe au XXe siècle), notamment aux professeurs de lettres, ainsi qu’aux étudiants qui se préparent aux concours de recrutement d’enseignants (CAPES et Agrégation). Les lecteurs

sont invités à étudier une vingtaine de questions à partir de courts extraits d’œuvres littéraires, en se fondant sur la Grammaire

méthodique du français, parue aux Puf dans cette même collection.

Table des matières

Abréviations et symboles

Introduction. — Objectifs et méthode

PREMIÈRE PARTIE. — CLASSES DE MOTS

Chapitre Premier. Déterminants

Les déterminants définis dans la première page de Degrés, de Michel Butor

Chapitre II. Adjectifs

Les adjectifs dans une page de La maison de Claudine, de Colette

Chapitre III. Adverbes

Les adverbes dans la première page du Rideau cramoisi, de J. Barbey d’Aurevilly

Chapitre IV. Pronoms

Les pronoms personnels dans une page de Véra, de Villiers de L’Isle-Adam

DEUXIÈME PARTIE. — FONCTIONS

Chapitre V. Sujet

L’inversion du sujet dans une page de Thésée, d’André Gide

Chapitre VI. Compléments du verbe

La complémentation verbale dans « Rosemonde », poème de G. Apollinaire

Chapitre VII. Compléments circonstanciels

Les compléments circonstanciels dans un récit tiré de Chaminadour, de Marcel Jouhandeau

Chapitre VIII. Attributs

Les attributs dans une page de La Chartreuse de Parme, de Stendhal

Chapitre IX. Expansions du groupe nominal

Les expansions des GN dans « Automne », poème de René-Guy Cadou

TROISIÈME PARTIE. — TYPES ET FORMES DE PHRASE

Chapitre X. Types de phrase

Les types de phrases dans une page de La Chute, d’Albert Camus

Chapitre XI. Interrogation

L’interrogation dans un passage de L’Inquisitoire, de Robert Pinget

Chapitre XII. Formes passives

Les formes passives dans le récit de la mort de Charles le Téméraire, dans l’Histoire de France, de Michelet

Chapitre XIII. Formes impersonnelles

Les formes impersonnelles dans un chapitre de L’Esprit des lois, de Montesquieu

Chapitre XIV. Négation

La négation dans « Mouvement », poème de Jules Supervielle

QUATRIÈME PARTIE. — PHRASE COMPLEXE

Chapitre XV. Propositions subordonnées

Les propositions subordonnées dans une page de Du côté de chez Swann, de Marcel Proust

Chapitre XVI. Relatives

Les pronoms relatifs et les propositions relatives dans Biens égaux, de René Char

Chapitre XVII. Constructions infinitives

Les constructions infinitives dans deux extraits de G. de Maupassant, tirés d’un passage narratif d’Une vie, et de la préface de Pierre et Jean

CINQUIÈME PARTIE. — ÉTUDES DE MORPHÈMES GRAMMATICAUX ET QUESTIONS OUVERTES

Chapitre XVIII. QUE

Les emplois de que dans une des Lettres de la Marquise, de Crébillon fils

Chapitre XIX. COMME

Classement des occurrences de comme relevées dans quelques extraits

Chapitre XX. SI

Classement des occurrences de si relevées dans quelques extraits

Chapitre XXI. Questions ouvertes

Faire toutes remarques utiles sur des extraits de textes de Lamartine, Rimbaud, Gide et Voltaire

ANNEXE

Exercices complémentaires

Exercices de linguistique

Il existe bien des façons de concevoir un manuel d'exercices de linguistique. Conformément à l'esprit de la collection "Premier cycle", qui a accueilli la première édition de ce texte, celui que nous proposons ici vise en premier lieu à constituer un outil de travail répondant aux besoins des étudiants de Deug et de Licence et, plus particulièrement bien sûr, puisqu'il s'agit de linguistique, des étudiants littéraires. Nous avons donc cherché, dans le choix et la répartition des domaines abordés, à refléter aussi fidèlement que possible les grandes tendances de l'enseignement universitaire actuel de la linguistique, préoccupation qui se traduit notamment par l'importance du volume accordé à la syntaxe, domaine nettement privilégié dans l'ensemble des connaissances linguistiques aujourd'hui transmises aux étudiants.

La même préoccupation a motivé un autre choix, celui du français comme seule langue d'application. Il semble naturel que cette langue soit privilégiée dans un ouvrage destiné à un public francophone, de surcroît majoritairement constitué de futurs (ou actuels) professeurs de français. Mais – ce point mérite d'être souligné – le français possède dans ce manuel non pas le statut de langue à décrire (ce qui serait le cas dans un livre d'exercices de grammaire française) mais bien celui de langue d'application, au sens où ce sont les notions et modèles principaux de l'analyse linguistique qui fournissent la matière sur laquelle portent les exercices ici proposés. Le bénéfice en termes de simplicité et d'accessibilité que procure une telle limitation compense largement, nous semble-t-il, l'absence de perspective contrastive et d'un certain nombre de descriptions (par exemple en phonétique) pertinentes pour d'autres langues que le français.

Les principes qui ont régi l'organisation générale de l'ouvrage procèdent également de la vocation didactique de ce dernier. D'une part, nous avons systématiquement privilégié, dans les renvois bibliographiques, les manuels destinés aux étudiants, et en premier lieu la Linguistique d'Olivier Soutet (PUF, Collection "Premier cycle"), ouvrage de référence principal de ces Exercices de linguistique. D'autre part, la majeure partie des questions abordées sont étudiées en deux ou trois niveaux de difficulté croissante : 1) "Application" ; 2) "Compléments" ; 3) "Approfondissement". Le premier niveau de cette progression est en général tout à fait élémentaire, aisément accessible aux moins avertis des lecteurs. En outre, pour chaque niveau de chaque question sont proposés, à quelques rares exceptions près, deux exercices corrigés et un troisième non corrigé. La succession de deux exercices corrigés du même type nous a semblé un bon moyen de fournir au lecteur l'occasion de s'approprier pleinement les notions étudiées. Il est assez évident en effet que ce n'est qu'après avoir lu le premier corrigé que l'étudiant est vraiment apte à mesurer, avec suffisamment de recul, sa maîtrise de la question sur laquelle porte l'exercice. Le second exercice corrigé est précisément destiné à permettre cet approfondissement. Quant au troisième exercice, non corrigé, il vise simplement à procurer aux enseignants un matériau exploitable au cours des séances de travaux dirigés. Ajoutons enfin, à l'article des principes généraux, que nous avons tenu à présenter les corrigés sous une forme intégralement rédigée. Nous avons voulu ainsi non seulement améliorer la lisibilité de l'ouvrage mais aussi et surtout offrir un corpus d'analyses détaillées qui permette au lecteur d'accéder et de participer activement à un raisonnement linguistique. Autrement dit, ces corrigés voudraient contribuer à combler le fossé qui sépare les publications très spécialisées, où sont approfondies des questions précises, mais à un niveau difficilement accessible aux étudiants de premier cycle, et les manuels de grammaire ou de linguistique qui, eux, offrent bien aux étudiants des analyses et classements à leur niveau, mais sans appliquer ces derniers à des corpus d'occurrences diversifiées et, généralement, sous une forme close qui ne suscite guère qu'une adhésion globale – tout au moins de la part des étudiants les moins avancés, dont on conçoit bien qu'ils aient tendance, dans cette matière à la terminologie parfois absconse qu'est la linguistique, à laisser sommeiller leur esprit critique pour se soumettre aux arguments d'autorité.

Bien sûr, l'introduction de trois niveaux de difficulté, la répétition des exercices à chaque niveau et le développement des corrigés ont conduit à accorder un volume considérable au traitement de chaque question et, par conséquent, à la nécessité de réduire le nombre de questions différentes à aborder. Il va de soi que nous ne pouvions relever le pari de l'approfondissement sans sacrifices au plan de la diversité. Et puisqu'il fallait se résoudre à une sélection, nous avons choisi d'écarter d'une part les modèles peu enseignés, d'autre part les domaines déjà couverts par des manuels récents proposant des exercices.

Assurément, ces Exercices de linguistique ne produiront l'effet pour lequel ils ont été conçus qu'à condition que le lecteur tente réellement de résoudre les problèmes qui lui sont soumis avant de prendre connaissance des corrigés. Nous souhaitons donc bon courage à tous ceux qui se plairont à exercer leur sagacité sur les corpus ici proposés – corpus assez divers, constitués aussi bien de phrases forgées que d'énoncés attestés dans les œuvres littéraires ou dans la presse – en espérant qu'ils aient ainsi pris goût à l'analyse linguistique et éprouvé le désir de poursuivre en les approfondissant les réflexions que cet ouvrage leur aura peut-être inspirées.

La fonction expressive

Ce livre est issu de deux journées d’étude portant sur « Les manifestations linguistiques de l’expressivité dans les langues », qui se sont déroulées les 22 et 23 novembre 2007 à l’Université de Bourgogne. L’objectif était évidemment de poursuivre les travaux engagés l’année précédente lors de la première rencontre des linguistes du Grand-Est organisée par Catherine Paulin à l’Université de Franche-Comté (Paulin 2007). Il s’agissait par ailleurs, à travers la confrontation entre les langues et les niveaux d’analyse, d’aller plus loin dans la définition des outils à la disposition des chercheurs en sciences du langage pour approcher cette notion.

Au plan théorique, la contribution de Philippe Monneret, « Expressivité et image : retour sur la conception guillaumienne de l’expressivité », tâche de faire apparaître l’apport de Gustave Guillaume à la théorisation du concept d’expressivité, laquelle repose essentiellement sur une conception dynamique du rapport entre expression et expressivité. Mais, au-delà de la perspective guillaumienne, Philippe Monneret cherche à montrer que la question de l’expressivité touche à l’une des polarités fondamentales des langues naturelles : la tension entre un régime sémiotique codique et un régime sémiotique imaginal. Cet article peut également être lu comme une tentative de donner, à partir de Guillaume, une contrepartie linguistique aux intuitions philosophiques de Ruyer exposées précédemment.

Les autres textes du recueil s’inscrivent également, selon des inflexions variées, dans ce continuum du langage parlé au langage parlant qui se dégage de l’approche de l’expressivité selon Ruyer. De la morphologie à la poétique en passant par le lexique, c’est-à-dire du plus codique au moins contraint, chaque étude s’attache à décrire une série de faits linguistiques qui constituent autant de pièces à verser au dossier de l’approche descriptive des phénomènes expressifs, dossier qu’il faut bien se résoudre à ne jamais refermer dès lors qu’on a pris le risque de l’ouvrir. Tel est bien le propos ultime de Ruyer sur ce point : si l’expressivité ne peut être délimitée que négativement, la description des faits linguistiques d’expressivité ne saurait être achevée. Ce qui signifie en particulier qu’il faudrait être singulièrement naïf pour s’imaginer que l’on pourrait se débarrasser de l’expressivité au moyen d’une théorie.

Une première partie de l’ouvrage regroupe trois contributions cherchant à cartographier la fonction expressive du langage au niveau morphosyntaxique. Hélène Fretel s’attache ainsi à la formation diminutive en espagnol, cette forme de création lexicale étant vue comme l’un des lieux d’inscription de l’expressivité. Le phénomène est très courant en espagnol et, par conséquent, il implique une morphologie complexe : les suffixes diminutifs y présentent des comportements sémantiques et morphologiques très variés, qui suscitent, de la part d’Hélène Fretel, une analyse fouillée des processus par lesquels ils sont encodés et décodés. Ainsi, par exemple, les formes suffixales diminutives ne contraignent pas nécessairement une interprétation fondée sur les dimensions du référent (une mujerzuela n’est pas une femme de petite taille, mais de peu de vertu). Il convient en outre de tenir compte du fait que le référent de la base suffixée ne se prête pas toujours à une interprétation en termes de dimension, ainsi que des faits de lexicalisation, qui ont des conséquences sur le caractère expressif ou non expressif des formes considérées.

L’étude de Maurice Kauffer est elle aussi ancrée au niveau de la morphologie lexicale. Les différents modes de formation de mots dont dispose l’allemand (composition, dérivation, conversion) s’inscrivent dans des modèles incluant des composantes phonologiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Parmi ces différents modes, la suffixation est une des catégories où la diversité est la plus grande. L’auteur étudie ainsi la formation de diminutifs par les biais des suffixes –chen et –lein en s’intéressant, à côté de leur valeur proprement diminutive, à leurs emplois expressifs qui permettent au locuteur de verbaliser une large gamme de jugements, de sentiments ou d’émotions. Le cœur de l’article porte ainsi sur les diminutifs en –chen, en particulier ceux désignant des animés, et tente de modéliser les origines des traits expressifs relevés.

Olga Inkova s’intéresse quant à elle aux anaphoriques russes tak ‘ainsi, de cette façon’ et takoj ‘tel, même’. Ces anaphoriques peuvent être décrits en termes d’expressivité et d’intensification et par conséquent semblent participer d’une syntaxe expressive ou affective, au sens notamment de Bally. Cependant, Olga Inkova montre que tak et takoj ne sont pas intrinsèquement expressifs mais que, si certaines conditions sont remplies, ils sont aptes à prendre, en contexte, une valeur expressive.

Les quatre contributions rassemblées dans la deuxième partie traquent les manifestations de l’expressivité dans le lexique, tant au niveau du système que de l’emploi. Vladimir Beliakov part ainsi de l’hypothèse générale selon laquelle les expressions métaphoriques sont un des moyens à la disposition du locuteur pour personnaliser ses énoncés. Dans ce cadre, il cherche à montrer comment et pourquoi les locuteurs russophones utilisent certaines métaphores comme des marqueurs d’expressivité. Partant du principe que le contenu sémantique de certains noms comprend deux ensembles de caractéristiques (des caractéristiques classifiantes et des caractéristiques qualifiantes pouvant être mises au jour à travers l’emploi référentiel ou non de l’unité dans le discours), l’auteur arrive à la conclusion que les effets expressifs de la métaphore ne résultent pas du sens référentiel des formatifs utilisés, mais bien plus d’un processus d’inférences provenant du stéréotype associé au formatif source.

L’étude de Sabine Mohr-Elfadl est elle aussi consacrée aux unités polylexicales, regroupées sous le terme générique de phrasèmes, qu’elle étudie dans un corpus littéraire, le roman Die Blechtrommel de Günter Grass et sa traduction française, et dans une perspective stylistique. Pour ce faire, elle se focalise sur les phrasèmes exprimant le concept de mort, en distinguant mort naturelle, mort non naturelle et suicide. Sa recherche de traits expressifs se concentre alors sur les unités présentant une modification par rapport aux formes standards lexicographiées. Sur cette base, l’auteur présente ensuite une série d’études de cas pour mesurer le rôle du co(n)texte dans la création des effets de sens expressifs supposés.

La contribution de Catherine Chauvin discute la question de l’existence et de la valeur expressive des formes de réduplication en anglais. Après une présentation des problèmes génaraux que posent les faits de réduplication, l’auteur décrit quelques uns des formes pouvant être relevées en corpus (scémas de réduplication et contextes d’emploi) et discute leur valeur expressive en se focalisant sur les questions de définition et en mettant l’accent sur les formes d’expressivité mises en jeu.

L’article de Henry Daniels explore quant à lui un double corpus (anglais et allemand) constitué d’unités lexicales relevant de l’argot des tranchées pendant la Première Guerre Mondiale. L’auteur y recherche des caractéristiques formelles et expressives communes malgré des contextes culturels différents. Le corpus allemand se révèle ainsi être relativement homogène et n’exploite qu’un nombre restreint de matrices lexico-grammaticales, en particulier au niveau de la composition nominale tandis que le corpus anglais apparaît comme plus international et reposant sur un nombre plus élevé de matrices. Ces analyses laissent entrevoir deux représentations différentes d’une même réalité partagée et, contre toute attente, une absence d’unités argotiques représentant le violence, l’agressivité et l’horreur.

Les contributions de Claire Despierres, de Yves Gilli et de Stéphane Kostantzer, réunies en troisième partie, prennent en charge ce que nous nommions plus haut la poétique de l’expressivité. Claire Despierres examine dans cette perspective la question de l’interrogation dans le monologue théâtral. Le monologue exclut évidemment la fonction pragmatique première de l’interrogation qu’est la demande d’information. En outre, comme le personnage qui monologue est physiquement seul sur scène, l’autre, nécessairement impliqué dans toute énonciation, se trouve entièrement représenté par des moyens linguistiques. Ces conditions permettent à Claire Despierres de formuler l’hypothèse suivante : dans le monologue de théâtre, « l’expressivité naîtra d’une charge intersubjective à la fois exacerbée et constamment problématique ».

Yves Gilli s’appuie sur un corpus de textes de Francis Gag, textes écrits en français mais qui présentent un grand nombre de nissardismes (formes du nissart, langue régionale parlée dans la région de Nice). Dans le cadre de la Sprachtheorie de Bühler, et plus précisément en exploitant les concepts de « fonction expressive » (Ausdrückfunktion) et de « fonction d’appel » (Appellfunktion), il montre comment Francis Gag joue sur les ressources expressives du nissard dans les domaines de la phonétique, de la grammaire et du lexique. Comme cette forme d’expressivité n’est accessible qu’à un public averti, possédant une maîtrise minimale du dialecte nissard, Yves Gilli montre que ce type de processus expressif vise à créer un sentiment de familiarité entre l’émetteur et le récepteur, qui renforce l’adhésion du lecteur au texte.

Quant à Stéphane Kostantzer, son étude s’appuie sur l’ « Ode on a Grecian urn » de John Keats et se centre sur l’expressivité illocutoire en relation avec la polyphonie, dans un cadre théorique issu des travaux de Ducrot et de Culioli. Son analyse de l’expressivité repose à la fois sur l’examen des jeux d’intensification et de détournement associés aux domaines notionnels, ainsi que sur les dédoublements du locuteur mis en scène au travers de voix énonciatives contrastées. Stéphane Kostantzer montre finalement que, dans le texte de Keats, c’est la Beauté qui est à la source de la dimension expressive du poème.

Philippe Monneret

Philippe Monneret